环能科技智云中心先进数智平台研究室成果展示

发布日期:2025-01-09 阅读量:

01 研究室介绍

为响应新质生产力发展需要,推动公司数字化转型升级,提升战略性新兴产业技术能力,探索跨领域融合发展新方向,智慧能源云数据研究中心依托在建筑节能、建筑数智化等领域多年的科研及技术沉淀,于2024年6月正式成立先进数智平台研究室。

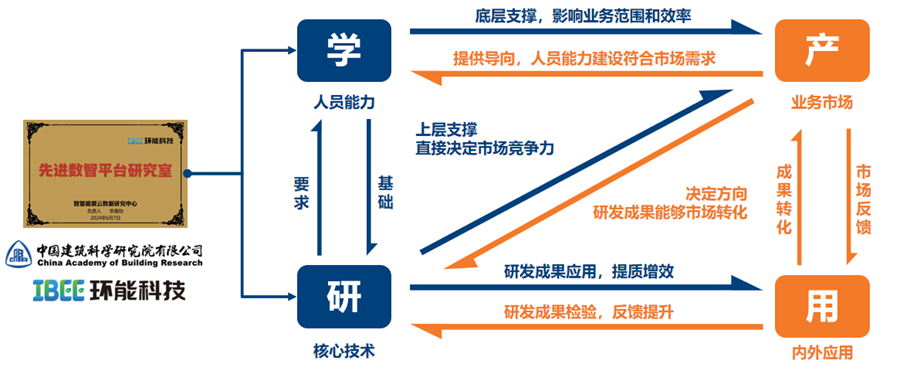

先进数智平台研究室认真贯彻落实中国建研院关于加快发展战略性新兴产业及在科技研发、人才发展、成果转化等方面的部署要求,以“产学研用”四位一体为主要建设思路,以提升部门核心竞争力为目标导向,通过强化人员技术能力、深化数智赋能等方式打造产品和服务矩阵,扎实推进部门高质量可持续发展。

“产学研用”四位一体建设思路

三个先行组

02 年度成果总结

1.业务提升先行组

零碳建筑技术服务体系建设

主要人员:唐艳南、王珺、李嘉劼

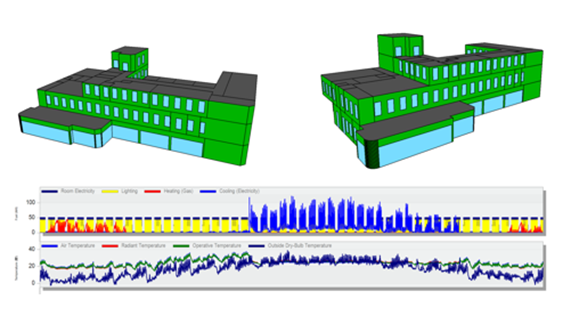

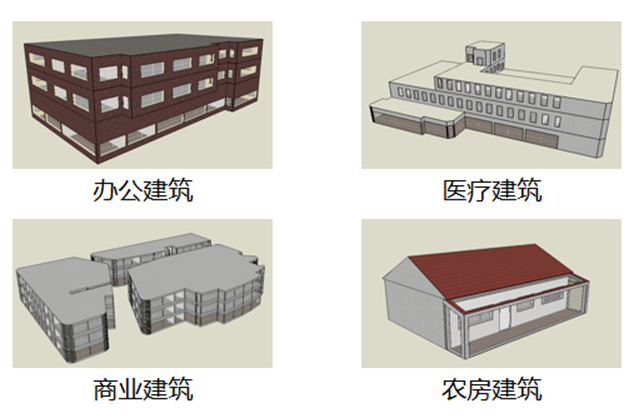

以零碳建筑、低碳建筑、近零能耗建筑技术服务为切入点,开展建筑能耗仿真软件使用能力提升培训,以业务积累为基础,构建覆盖多业态、多形态的建筑能耗仿真模型集,建立典型气候区零碳建筑围护结构参数数据库。

业务软件建模仿真训练

建筑能耗仿真模型集

2.课题科研先行组

公共建筑能碳智慧分析技术研究

主要人员:李嘉劼、钟安琪、刘隽言(学生)

依托项目:国家电网大数据中心课题“基于电碳模型的公共建筑碳排放核算方法研究与应用”

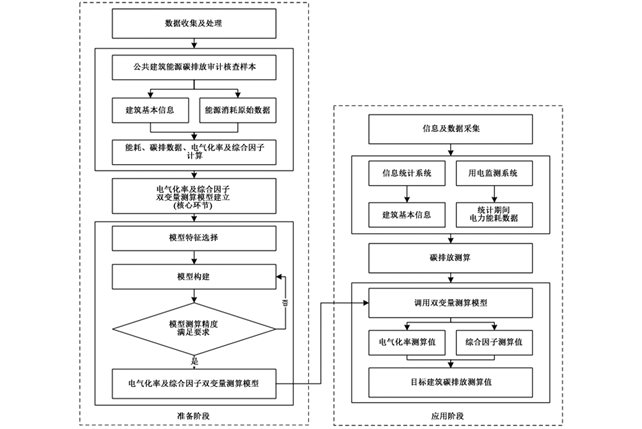

研究提出基于“电-碳”关系的公共建筑运行阶段碳排放智能测算方法,采用人工智能算法构建双变量测算模型,可实现基于实时电力数据的公共建筑运行碳排放测算,大幅降低公共建筑运行阶段碳排放大范围统计测算难度。

基于“电-碳”关系的公共建筑运行阶段碳排放测算方法流程

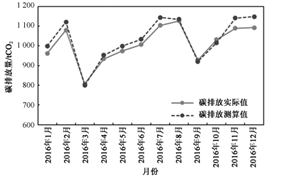

测算效果

已发表论文:《基于“电-碳”关系的公共建筑运行阶段碳排放测算方法》

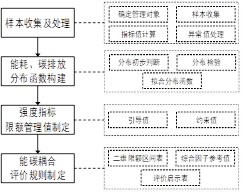

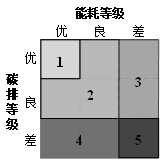

研究提出基于综合碳排放因子的建筑运行阶段能碳耦合限额管理及评价方法,可建立基于分布特征的建筑能耗及碳排放限额值,对建筑实现能耗及碳排放双维度耦合评价,支撑公共建筑能耗双控及碳排放双控工作。

能碳耦合限额管理及评价方法建立流程

样本碳排放指标分布分析

能碳耦合二维评价表

已发表论文:《公共建筑运行阶段能碳耦合限额管理及评价研究》

成果应用:住建部城乡建设领域碳排放监测管理平台—重点公共建筑监测模块

跨行业融合技术研究

主要人员:钟安琪、李嘉劼

依托项目:国家电网总部课题“公司自有建筑精细化能耗仿真预测与智慧运营技术研究及应用”

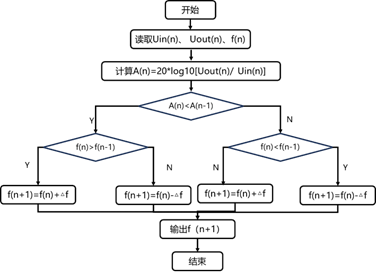

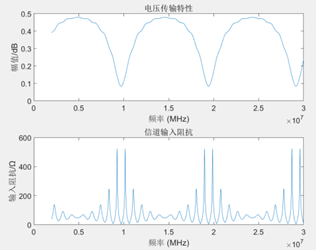

研究低压宽带电力载波(HPLC)通信在建筑智能化控制方面的跨行业融合技术,提出了一种可保证通信衰减程度最低的电力线通信频率动态调节方法,并提交发明专利。搭建建筑低压宽带电力载波通信及建筑智能化控制“硬件在环”实验台,为建筑电气智能化仿真及测试实验提供支撑。

HPLC频率扰动调节过程示意图

HPLC调节电压幅频变化特征

已申请专利:《一种保证通信衰减程度最低的电力线通信频率动态调节方法》

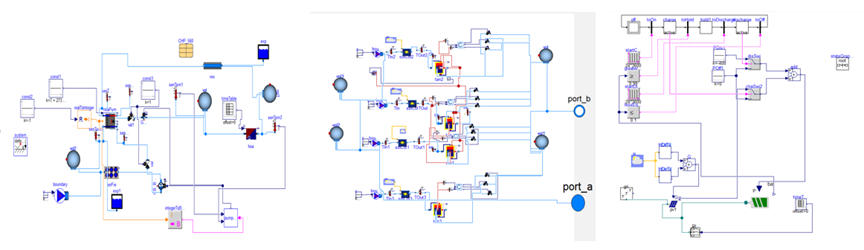

综合能源系统数字仿真研究

主要人员:李嘉劼、孙彧(学生)

研究高效制冷系统、零碳供热系统数字仿真方法,形成基于Modelica语言的综合能源系统数字仿真技术,建立高效制冷系统及零碳供热系统标准模型及组件库,支撑科学研究及项目预研工作。

综合能源系统数字仿真标准模型

3.平台开发先行组

城市建设管理碳排放监测平台开发

主要人员:滕聪、严后强、李嘉劼、沈径伊、岑悦、李鹿鸣

依托项目:“十四五”国家重点研发计划项目“面向碳中和的低碳城市建设关键技术应用示范”

开展集中学习,提升非计算机学科业务人员数智平台开发技术能力,深化数智平台产品设计、前端开发、后端开发、产品测试全条线产品能力建设,研究城市轻量化CIM模型开发应用技术,开发城市建设管理全口径全要素碳排放监测平台产品原型。

严后强

HOUQIANG YAN

基于Mars3D的城市轻量化CIM模型开发

滕聪

CONG TENG

排放分析模块设计及前端开发

用能分析模块设计及前端开发

李嘉劼

JIAJIE LI

数据驾驶舱设计及前端开发

建筑领域监测模块设计及前端开发

沈径伊

JINGYI SHEN

交通领域监测模块设计及前端开发

岑悦

YUE CEN

双碳分析模块设计及前端开发

减排分析模块设计及前端开发

李鹿鸣

LUMING LI

工业领域监测模块设计及前端开发

碳汇领域监测模块设计及前端开发

03 结语

乘风破浪,勇往直前,砥砺前行,不负韶华。智云中心先进数智平台研究室圆满完成了牢筑基石的初步工作。未来,先进数智平台研究室将进一步聚石成山,汇聚工作成果,建立先进技术体系,并在此基础上依山成林,积极推进科技成果向现实生产力转化,培育发展新质生产力的新动能,输出高水平技术服务及技术产品,打造特色技术品牌。

本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展原则,若有合作意向,欢迎与我们取得联系。

文章来源:智慧能源云数据研究中心